“小柿子”做成大“柿業”

2025-01-20

來源:央廣網

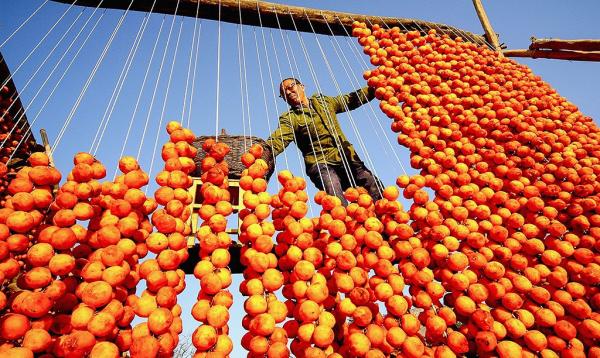

有著1200多年樹齡的柿子樹,你見過嗎?走進“柿子之鄉”——陜西渭南富平縣,這棵位于該縣曹村鎮的“柿壽星”是不容錯過的重要景觀之一。樹上祈福的彩帶與滿枝紅柿相映成趣,構成了一幅溫馨而美好的畫面。在富平,沉甸甸的柿子掛滿枝頭,還變成柿餅,變成鄉村旅游的旗幟以及特色文旅產品,助力“甜蜜產業”多元化發展。

2013年,富平柿餅制作技藝入選陜西第四批非物質文化遺產傳統技藝類名錄,為富平的“柿”業發展提供了強有力的科技支撐。2023年6月,陜西富平柿子產業科技小院在富平縣正式成立,圍繞“柿”業從種植到加工提供全產業鏈科技賦能,推動了“柿”業提質增效,成為當地的富民支柱產業。

富平縣域目前培植有柿子36萬畝,年產鮮柿28萬余噸,年出品柿餅7萬多噸,柿產業約占農民收入的三成。富平尖柿拉動固定資產投入10多億元人民幣,“富平柿餅”品牌價值為51.59億元人民幣,富平柿產業鏈年產值65億元人民幣。百余家柿子專業合作社組織起2.3萬農戶帶動了20多萬人從事柿產業鏈經營,從柿汁、柿酒、柿醋到冰柿、柿脯、柿干、柿糕、柿糖、柿茶、柿酵素、柿盆景等系列新產品紛紛應市爭寵,全面全程全時協力協作協進接續培植柿產業根、衍生柿產業鏈、延展柿產業群,為富平鄉村振興貢獻力量。

如今,在推進柿子產業鏈發展過程中,“富平柿餅”的品牌影響力不斷增強,品牌價值已達32.77億元。此外,富平縣結合柿子產業優勢,深挖柿子文化底蘊,持續擦亮柿子文化品牌,開發出柿子干、柿仁派等深受市場青睞的特色產品30余款。

富平縣以柿子產業為支柱,富平形成了集農業研學、文化體驗、休閑觀光于一體的產業集群,年接待游客50萬人次,為當地經濟發展注入了新動能。

已經有了好“柿”的產業基礎,如何繼續推動文化旅游產業建設,做好產業融合的大“柿業”?中國柿博物館的建設和當地歷史文化遺存資源的加持,為做好“柿業”注入了文化靈魂。

在富平縣曹村鎮太白村,坐落著全國首個以柿為主題的博物館,中國柿博物館位于唐順宗豐陵西南側,是一座關于柿子主題的博物館,擁有涵蓋古代文物、近現代文物、圖書古籍善本、藝術品等門類的藏品759件,通過圖片、文物、模型、標本、多媒體檢索五位一體的展陳方式,展示了柿子的栽培歷史、發展變遷、富平柿餅制作技藝等內容,成為游客了解柿子文化的重要場所。

博物館的展區里,呈現著一塊斑駁的墻磚,上面赫然兩個大字——“農專”,這枚于右任先生親題的磚瓦見證著1934年以來西北農林科技大學在農業事業發展浪潮中的身影,聯結起了富平和楊凌的情緣。

我國柿樹栽培歷史悠久,面積居世界之首,種質資源豐富。據統計,原產我國的近緣種有62個,柿品種超過1000個。如何把這些散落在全國各地的柿子品種收集在一起,保護柿種質資源不再丟失?

1934年,國立西北農林專科學校園藝組成立,就挖掘了中國柿種植資源。1962年陜西省果樹研究所開始收集柿種質資源,1980年國家級果樹種質資源圃籌建,1993年更名為“國家柿種質資源圃”。

曹村鎮不僅柿子產業發展好,還有唐豐陵、賈島紀念館、中國柿博物館、千年柿壽星、金甕山、月窟山等歷史文化遺存。這些珍貴的文化遺產為發展旅游業提供了得天獨厚的條件。曹村鎮在充分挖掘歷史文化資源價值的基礎上,實施了中國柿博物館、唐豐陵游客服務中心、賈島紀念館等提升改造項目,讓游客領略歷史和農業文化魅力。

據悉,曹村鎮全面建成柿子非遺傳承館、柿壽星祈福廣場、賈島紀念館、鄉村大戲臺等旅游設施,還以柿子為主題打造了采摘游、攝影游、單車游、登山游、祈福游等旅游形式,提升了柿子產業的附加值和吸引力。

將唐文化和柿文化資源相結合,富平推出集歷史文化遺跡、柿子產業景觀于一體的旅游線路,并入選“全國鄉村旅游精品線路”。游客可以參觀唐豐陵、賈島紀念館等歷史文化景點,在柿子博物館了解柿子的前世今生,還可以在柿子園內采摘,在柿壽星下祈福許愿,欣賞漫山遍野的柿子樹和柿餅晾曬場景。

富平縣組織專業團隊甄選出優質柿餅、瓊鍋糖、羊奶片,配以柿蒂紋為核心、寓意吉祥如意的內外包裝,推出了“好柿成雙”“柿禮”“柿柿如意”等新品好禮,在新春來臨之際投放市場。

近年來,富平縣不斷加大柿子旅游產品的開發力度,開發了以柿餅產品、石刻、陶藝等產品為主的“富平好禮”系列旅游產品,并積極參加文旅品牌宣傳推廣活動,助推“柿小染”“小柿人”“柿公主”等特色柿文化產品的銷售。與此同時,遴選柿子系列產品參加省、市旅游商品大賽,以野生柿樹為茶原料的富平君遷子茶從600件參賽作品中脫穎而出,榮獲2024渭南市(首屆)旅游商品大賽銀獎。

2025年,富平縣將以文化賦能鄉村振興試點創建為契機,著力做好柿子文創產品研發推廣,進一步講好柿子文化故事,通過精準定位柿子這一細分市場,富平不僅將地方特色轉化為產業優勢,更以科技創新為引擎,全產業鏈布局為支撐,實現了從種植到加工、從品牌塑造到市場拓展的全面升級,將小小的柿子做成了大產業,更探索出了一條以特色產業帶動鄉村振興、促進農民增收致富的新路徑。