農文旅融合 開辟文化振興新路徑

2024-12-02

來源:人民網

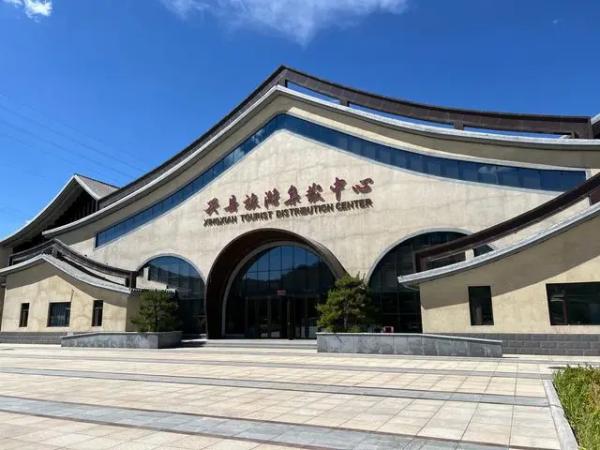

初冬時節,行走在“晉綏首府紅色興縣”大地上,晉綏邊區革命紀念館、黑茶山、宋家溝生態園、美麗鄉村石門莊、沿黃旅游驛站等景區景點,如閃耀的明珠般鑲嵌在青山綠水間。寬敞整潔的柏油馬路連接著村村鎮鎮,構成一幅獨特而迷人的鄉村畫卷。

位于呂梁山腹地的興縣高質量打好“城鄉融合”牌,以紅色文旅為引領,將紅色基因融入鄉村發展的血脈,城鄉之間的藩籬逐漸打破,昔日的窮鄉僻壤煥發出蓬勃生機。

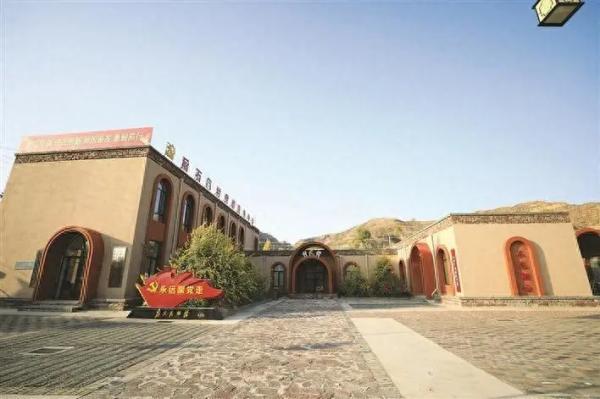

從蔡家崖出發,沿著黃榆線G337國道一路向西,晉綏邊區政府及軍區司令部舊址、北坡中共中央晉綏分局舊址、高家村《晉綏日報》社舊址和興縣農民銀行舊址……公路將沿線的紅色革命舊址像珍珠般串聯了起來。

可以說,這一條線路就是抗日戰爭和解放戰爭時期晉綏邊區最完整詳實的一道縮影,更是“呂梁精神”在這片紅色熱土孕育、發揚并傳承不輟的見證。

紅色文化是涵育鄉風文明的精神引領,是新時代涵育鄉風文明、優化產業結構、強化人才培養的重要引擎。興縣紅色旅游資源豐富,有紅色革命遺址100余處,其中全國重點文物保護單位5處,省級文物保護單位3處。

圍繞“晉綏首府 紅色興縣”整體形象定位,緊盯建設“國家全域旅游示范縣”目標,興縣持續放大自身資源優勢,不斷拓展“紅色+”功能,將紅色文化與研學旅行、鄉村旅游、康養度假、文化創意等深度融合,開發出一系列精品旅游路線。到蔡家崖村,聽一場道情,吃一碗“啦叨叨”,同當地老人共同追憶往昔艱苦歲月、感悟共產黨人革命情懷;到黑茶山下,聆聽“四八烈士”紅色故事,享受天然氧吧;行走“黃河一號”旅游公路旁,體會張家灣自駕車營地、裴家川口驛站、黑峪口驛站、六郎寨景區等6個沿黃驛站的不同特色;漫步美麗鄉村后石門、蔚汾公園、南山公園,感受休閑愜意……多樣化的旅游線路滿足了游客的多元需求。

在蔡家崖的紅色一條街上,商鋪鱗次櫛比,有賣興縣特色小吃“啦叨叨”的,有賣文化紀念品的,還有拍照的,一片繁忙景象。搭上了蔡家崖村發展紅色旅游的順風車,全村近年來的游客成倍增長,生意越來越好做了。

如今,在北坡村,聯排的小別墅拔地而起,村中心的小廣場健身器材配套設施完善,傍晚時分,廣場上老年人有的健身、有的打牌、有的閑聊,歡聲笑語不絕于耳。

“石門莊,古鎮房,古鎮遺跡處處藏。屏門場,生意房,店圪堎上釀酒坊……嵐漪河水村前淌,兩岸麥田風起浪。”在興縣后石門村村史館的墻壁上,一首由清代文人高鳳鳴寫的《石門莊贊》,道出了后石門村曾經的美麗與繁華。

依托自然環境和厚重的歷史文化資源,后石門村堅持走文旅融合的發展道路,建成“村史館”“農展館”兩個旅游景點,采用三變運作模式,傾力打造一個旅游、多種業態,一個平臺、多方合作,一個窗口、多方資源匯聚的模式,構建“平臺(運營公司)+合作社+農戶”的機制,統一規劃、統一布局、統一標準、統一經營,形成了平臺牽頭抓管理、培訓在地農民、組織村民有序有質量的經營。

依托美麗的自然環境和厚重的歷史文化資源,后石門村新建的“村史館”“農耕民俗館”“抗大七分校陳列館”等景點,以及村民加工的各類產品,吸引了眾多游客,后石門村儼然成為沿黃生態游和鄉村旅游的一張名片。

作為呂梁市重點打造的100個鄉村旅游重點村之一,后石門村依托自然生態優勢,在保護中開發,在開發中保護,進行統一規劃,因地制宜開展村子主干道美化、院落庭院墻體美化和文化廣場修建等工程,如今村容整潔、環境優美、生態宜居。同時,后石門村不斷挖掘傳統文化、紅色文化和民俗文化,建成了“村史館”“農耕民俗館”等文化展覽館,同步規劃了農家樂、垂釣、采摘園等旅游配套項目,鄉村旅游產業漸成規模。

走進興縣獅子洼村,一個個別具特色的田園小院錯落有致,一條條整潔寬敞的硬化水泥路直通各家門庭,庭院內葫蘆架下,村民三五成群聚在一起有說有笑,生態宜居的鄉村美景映入眼簾。

同樣作為呂梁市鄉村旅游重點村,獅子洼村在推進美麗鄉村建設中,在保護傳承鄉土文化的同時,對224戶的院落戶墻5000余平方米、村內兩條主路和12條街巷共計9.6公里道路全部改造,實施河道治理、鄉村公園、九曲廣場、公共衛生間、娛樂休憩亭等工程,重新樹立村碑,保留了晉西北原汁原味的山村風格,營造鄉愁鄉韻。

發展特色農業產業。結合村集體產權制度改革,于2018年成立獅子洼村經濟發展合作總社。合作總社采取“合作總社+產業基地+農戶”的模式,通過流轉土地、土地入股、代管經營等方式,發展玉露香梨基地400余畝,同步實施了提水上山、道路硬化、配套電力、恒溫冷庫等工程。2021年進入初果期,經營收入可超20萬元,實現了“滿山蔥綠、盡享果趣”的良好效果。同時,引進社會企業建設中藥材種植基地600畝,計劃再擴種到1000畝,初步形成了“南山中藥材,北山果園”的特色產業發展格局。

青山一路相伴,黃河一路相隨,自駕在黃河一號旅游公路興縣段,好像穿行在畫卷中。走進位于興縣最西北端的裴家川口村,這個歷史悠久、古跡眾多的古渡口,如今村容整潔、產業興盛,一派生機勃勃的景象。隨著黃河一號旅游公路全線通車,借著這股東風,興縣在裴家川口修建了驛站,迎接南來北往的游客。

裴家川口村委主任裴俊偉經營著一家“黃河人家”農家樂,靠著自己辛勤勞動和敏銳的市場意識,他的農家樂經營的紅紅火火,可提供餐飲接待100人、住宿服務30人,為村民們發展農家樂起了很好的示范帶動作用。

如今,裴家川口村農家樂、自助燒烤、戶外野營場所等經濟性行業不斷升溫,農家住宿滿村開花,年接待游客達萬人。

大山深處、黃河岸邊的古村落正一點一點發生著變化。位于黃河東岸的碧村,是山西省確定的沿黃旅游板塊村,黃河一號旅游公路依村而過,村內遍布天然水蝕浮雕。

這里歷史文化悠久,碧村遺址入選2022年度全國十大考古新發現;這里擁有多處紅色文化遺址,白求恩國際和平醫院第六分院、中共晉西區黨委、洪濤印刷廠等,訴說著那段崢嶸歲月。

碧村積極籌措資金,完善基礎設施,修復歷史遺址,夯實產業基礎,探索“鄉村旅游+紅色文化+黃河文化”融合發展,逐步形成“文化帶動產業發展、發展帶動人民致富”的局面,全力將得天獨厚的旅游文化資源轉化為推動鄉村振興的不竭動力。

從傳統農業大縣到紅色旅游基地,眼下,興縣一個個鄉村形成了龐大的產業集群,書寫下不凡的“鄉村故事”。在未來的發展中,興縣將繼續深入挖掘紅色文化資源,不斷創新文旅融合模式,提升旅游服務質量,讓這片紅色土地綻放出更加絢爛的光彩,為縣域經濟的高質量發展注入強大動力,同時也為游客們帶來更加豐富多彩的紅色文旅體驗。