文旅融合的“非遺”新路

2019-10-23

來源:來源:中國環境報 作者:張黎

探訪古鎮,打卡白族扎染,制作沱茶……在今年的國慶黃金周里,云南大理白族自治州多個融入非遺元素、文化元素的旅游體驗項目,再一次“帶火”了大理旅游。

非遺獨特的文化性構成了潛在的旅游價值,在當下文化資源與旅游產業進一步融合的過程中,非遺先天的市場基因和日益繁榮的旅游市場空間優勢互補,不僅帶動對非遺文化的有效保護,促進非遺的傳承交流,也豐富美麗鄉村建設內涵,推動環境高質量發展。

腳下的土地、手中的絲線、臉上的笑容交織在一起,巧手捧上金飯碗,非遺趟出幸福路。

◎“非遺”催生旅游新動力

“這次來大理真是太值得了。”

“十一”期間,來自黑龍江省的游客李俏打卡了不少大理的網紅景點后興奮地說:“我體驗了印刷甲馬紙,參觀了白族特色民居,品嘗了大理特色美食,還觀看了民俗表演。可以說每一個景點都將大理民俗文化融入其中,這樣的旅行是獨一無二的。”

大理古城798客棧老板表示,如今游客來大理旅游,除了欣賞美景,更多游客愿意在旅行過程中了解包括非遺在內的當地傳統文化。各地推出的非遺文化體驗點,已經成為了海內外游客必去的打卡地。

近年來,大理在文旅融合的道路上不斷探索,大力發展“非遺+旅游”新業態。大理白族自治州文旅局調研員楊建宇介紹,大理古城、喜洲古鎮、新華銀器小鎮等地“走紅”,都跟“非遺+旅游”有密切關系。

在“白族扎染之鄉”——大理市喜洲鎮周城村的大理市璞真扎染博物館內,游客開心地“炫耀”自己做的扎染方巾。別看布不大,這可是在白族老奶奶的指導下,足足花了近一個小時才完成的作品。

璞真扎染博物館負責人段樹坤是白族扎染技藝州級代表性傳承人,他的妻子段銀開是國家級代表性傳承人,夫妻倆創建了璞真扎染博物館,將民族特色和文化旅游相結合。段樹坤介紹說,他們最多的時候一天接待客人2000人。

如今的璞真扎染博物館,已經成為一個集扎染生產性保護、扎染文化展示教育、扎染技藝體驗制作、扎染旅游商品售賣等功能為一體的綜合性平臺,既為扎染技藝的活態傳承創造了廣闊的空間和舞臺,也為大理的民俗旅游發展提供了一個成功典范。“近兩年,越來越多的客人喜歡上民俗體驗項目,做扎染、做乳扇已經成為我們旅游推介的項目。”導游李露說。

據了解,截至去年,大理共有非遺項目450項,非遺代表性傳承人1320人,目前已經建立160多個非遺傳習點(所/中心)。“未來,我們還要打造‘非遺主題游’,從吃住行游購娛多方面入手,在旅游的全過程融入非遺,讓來大理的游客無時無刻不在體驗非遺。”楊建宇如此期待。

為非遺保護傳承和旅游發展提供新引擎新動力,廣西道真仡佬族苗族自治縣也在積極打造“中國儺城”品牌,建立旅游主題公園、主題餐廳等,開發一系列儺戲面具、儺戲服飾、儺戲飾品等旅游產品,推動非遺和旅游各領域、多方位、全鏈條深度融合,實現資源共享、優勢互補、協同并進,形成發展新優勢。

◎多彩文化增色美麗鄉村

在非遺成了“香餑餑”的今天,越來越多的地方開始將民間文化、傳統手工技藝等融入美麗鄉村、全域旅游中,充分挖掘、展示和傳承鄉村文化“活”的靈魂,不僅為非遺保護利用開辟了新平臺,也提升了美麗鄉村文化內涵,實現美麗鄉村建設物質和精神雙豐收。

清雅整潔的農家小院,平坦干凈的背街小巷和鄉村小道,設施先進的農村人居環境,還有滿面笑容的村民……人們都說,河南濮陽市南樂縣岳村集村變了, 這個曾經貧窮落后的地方,如今變成了人人羨慕的世外桃源。

岳村集村借助民俗文化展示、建設“非遺”展館及相聲演員“小岳岳”老家等元素,打造了“快樂老家”主題村落。村里建有室外表演區民藝庭和室內表演區余音廊,每周都有藝人在這里表演相聲、目連戲、楊家槍、豫劇等民間藝術,充分展示了傳統農村生活面貌和多種民間藝術。在古藝堂室內,布置了國家級非遺目連戲和省級非遺楊家槍展覽區,古老戲服、各類演出工具以及鐵制農具、紡線機、織布機等展品,讓人目不暇接。

村莊環境好,特色鮮明,再加上豐富的文化元素,岳村集村成為濮陽市一張靚麗的旅游新名片,吸引了眾多游客前來參觀游玩。來自湖北的游客馬先生說,自己是奔著“小岳岳”的老家來的,愛上這里卻是因為優美的環境和獨具風情的傳統藝術,“村里的目連戲表演真有意思,讓我大開眼界!”

還有不少鄉村將非遺文化資源巧妙地轉化成促進農民增收的資本。

如浙江省桐廬縣江南鎮荻浦村,在美麗鄉村建設和非遺保護中,實施了“古生態整治提升、古建筑修繕利用、古文化挖掘傳承、古村落產業經營”工程,著力打造古風荻浦,在百年古戲臺開展傳統戲曲表演、建設剪紙藝術館、開設村級非遺圖書館、挖掘傳統小吃等,成為浙江省美麗鄉村建設示范村、精品村,游客達上百萬人。以荻浦村為主的桐廬江南古村落景區也被評為國家4A景區和浙江省非遺旅游民俗村。

而在貴州省黎平縣巖洞鎮銅關侗寨,通過建設傳統苗繡工藝工作站,整合農村自然和文化資源,拓展具有特色的文化產業空間,改善農民生活,實現文化富民。“這么大的刺繡,一張可以賺500元,勤快一點一個月能做三四張。”銅關侗寨的謝嗣英舉起繡品說,村里的繡娘不僅做刺繡賺錢,還參加侗族大歌演唱,一個月能賺近3000元。

◎產業鏈延伸實現多贏

如今,傳統工藝的培訓和振興正成為多彩貴州的主旋律,也讓一批批以傳統工藝為支撐的村落、企業和專業合作社迅速崛起,更帶動了數萬苗族、侗族、瑤族等少數民族村民通過傳承保護民族文化,在家門口輕松實現就業,在民族地區形成了大大小小的民族文化創意產業集群,為助推民族地區精準扶貧打開新的窗口。

在陜西,盤活腰鼓、皮影和竹編等傳統文化資源,非遺成為重要抓手,各類非遺文化對接市場,傳承的同時,也撐起百姓的錢袋子。

在青海,青海藏繡、土族盤繡、湟中堆繡、河湟刺繡等“青繡”是舉全省之力打造的品牌產業,通過家庭式作坊、“刺繡公司 農戶”“刺繡協會 農戶”“公司 基地 農戶 藝人”等多種形式,“青繡”已成為青海省廣大農牧區婦女弘揚優秀民族文化、居家就業、增收致富的重要手藝,成為體現青海大美山水、多彩人文、和諧生活、頂尖技藝的“四美圖”。

在云南,非遺與一、二、三產業融合,形成整體發展的競爭優勢。如云南元陽縣哈尼梯田在多依樹景區梯田核心區實施植樹造林25.6萬畝,套種林下經濟草果8萬畝,梯田養魚600畝,打造非遺 旅游 農業融合的產業化發展路徑,實現了農民增收脫貧、非遺保護傳承、旅游產業優質發展的三贏局面。

不僅如此,在助力當地可持續發展方面,非遺文化融合也起到了推波助瀾的效應。

自2017年起 ,聯合國教科文組織在廣西石林啟動了撒尼刺繡可持續生計試點活動。項目舉辦的刺繡培訓班、設計賽事、文化交流和宣傳推廣活動已讓210名當地繡娘和刺繡從業人員直接獲益,其中87%為女性,總輻射人數達到3400人。通過撒尼刺繡的活化利用,以創意促進非遺傳承和經濟發展,為減少貧困、提升婦女經濟和社會地位、增強當地社區文化自信、構建可持續的遺產地社區做出了貢獻。

眼下,以撒尼刺繡非物質文化遺產為內核的文創經濟開始初具雛形,彝族刺繡文化一條街和游客樞紐建起的阿詩瑪文創產品專賣店正成為熱門旅游地,為當地的非遺傳承人、繡娘合作社、設計師等提供了更廣闊的創作展示實體平臺,也為非遺價值鏈的構建提供新的驅動力。

非遺之旅

莫尼山非遺小鎮

寧海十里紅妝小鎮

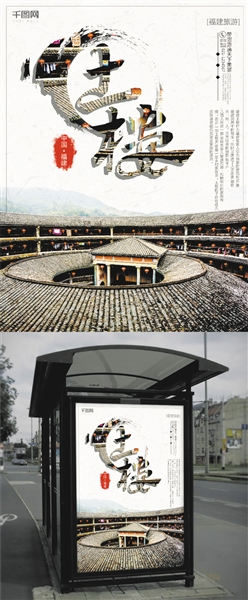

永定體驗土樓文化

呼和浩特的前身”歸化城”自古就為萬里茶道要沖地帶,商業繁華,文化交流融合。而莫尼山非遺小鎮則位于呼和浩特市北S104省道東側7.8公里處段家窯村,地處呼武公路中段。地形三面環山,登高眺望可見陰山層巒疊嶂、溝壑奔流。

莫尼山非遺小鎮是全國首個以非遺為主題的大型露天博物館,有非遺博物館、非遺藝術館、中國國家畫院書畫院內蒙古國檢中心、非遺研學基地、萬里茶道驛站、游牧文化展示區等12個游覽區,其中非遺傳習體驗互動區最引人注目,清水河縣與托克托縣面塑有機結合,形成了具有濃厚地域特色的面塑技藝。在這里,游客可以零距離體驗非遺,精湛的傳統工藝真正走進了百姓生活。

在這里傳統文化和蒙古族非遺文化相結合,農耕文化和游牧文化相碰撞,還可以感受蒙古族傳統服飾、生產生活用具、民間樂器、工藝品的魅力。

舊時寧紹地區大戶嫁女,良田千畝,十里紅妝,浩浩蕩蕩的隊伍里,華美富麗的花轎、紅漆貼金的家具器物、精巧細致的女紅作品,流光溢彩、喜慶繁華,映襯出古代女子的“女兒夢”。

十里紅妝是我國一項古老的傳統民俗。 “世界紅妝看中國,中國紅妝看寧海”, 2008年6月,寧海十里紅妝婚俗上榜第二批國家級非物質文化遺產名錄 。在政府、社會力量的扶持下,一座集紅妝場景、紅妝藏品、紅妝情懷、紅妝產業的十里紅妝文化園驚艷亮相。寧海十里紅妝小鎮規劃區面積約3.4平方公里,核心區面積約1平方公里。寧海十里紅妝小鎮規劃建設小鎮客廳、婚俗文化產業園、寧海非遺文化產業園、霞客旅游文化街、寧海民間藏珍展覽園、水文化主題樂園、文峰創意園等項目。

作為以國家級非物質文化遺產“十里紅妝婚俗”為主題的博物館,展館內共分為“百世流芳·紅妝”“十里迎親·婚嫁”“洞房花燭·紅鸞”“衣香鬢影·紅妝”“千年情緣·臥榻”“緱鄉傳承·非遺”“匠心工藝·坐具”“文創展廳”等10個展廳,不但能觀賞,更能親自體驗。

福建省龍巖市永定縣是純客家縣,也是福建擁有最多土樓的縣,共有2.3萬多座。土樓的安全防衛、防風抗震、防火防潮、通風采光、冬暖夏涼等功能一應俱全,是世界上獨一無二的山區民居建筑。福建土樓產生于宋元,成熟于明末、清代和民國時期。世遺土樓中最古老和最年輕的均在初溪土樓群,直徑66米的集慶樓已600歲“高齡”。

一座土樓就是一個藝術殿堂。每一座土樓,又如同一個“大家族,小社會”。土樓內,居住在同一屋頂下的幾十戶幾百人同祖同宗同血緣同家族,過著共門戶、共廳堂、共樓梯、共庭院、共水井的和睦生活。這種聚族同樓而居的生活模式,典型地反映了客家人的傳統家族倫理和家族親和力。樓內的客家人,住著層數相同、開間面積相等、無明顯朝向差別、更無貴賤等級之分的均等居室。平等聚居,反映了客家人融洽和睦的家風和平等團結的傳統。